此文章未發布

- Hikingbook 編輯部

- {{ post.formattedUpdatedTime }}

- 2952

臺灣行山|爬百岳必知「高山症」:症狀判斷、用藥評估、治療守則

{{ $t('tableOfContents') }}

想去台灣登百岳,最具風險、卻常被忽視的危險因子莫過於「高山症」,或稱高山反應,因為臺灣的山岳多半地勢險峻,有時在短距離內就需要上升超過一千、甚至兩千米的高度,在沒有足夠時間適應的情況下,就有可能發生高山症的反應,若未即時妥善處理,就有致命風險。呢篇文章將仔細介紹高山症的症狀判斷、用藥評估、與治療守則,立即繼續看。

什麼是高山症?

根據臺灣衛福部提供的指引,高山症泛指「人體處在高海拔地區時,因高海拔特殊環境所導致的健康風險」,正確的名稱為「高海拔疾病(High altitude illness)」。隨著海拔上升,環境條件也會隨之改變,其中對健康影響最大的就是因氣壓較低,而導致空氣中氧分壓較低;以海拔約 3,000 米的高山為例,山頂的氧氣含量大概只有平地的七成。在這樣的特殊環境下,就可能產生一些健康上的問題,並且部分症狀惡化之後會快速致命。接下來,就先來認識高山症的常見分類吧。

高山症的分類

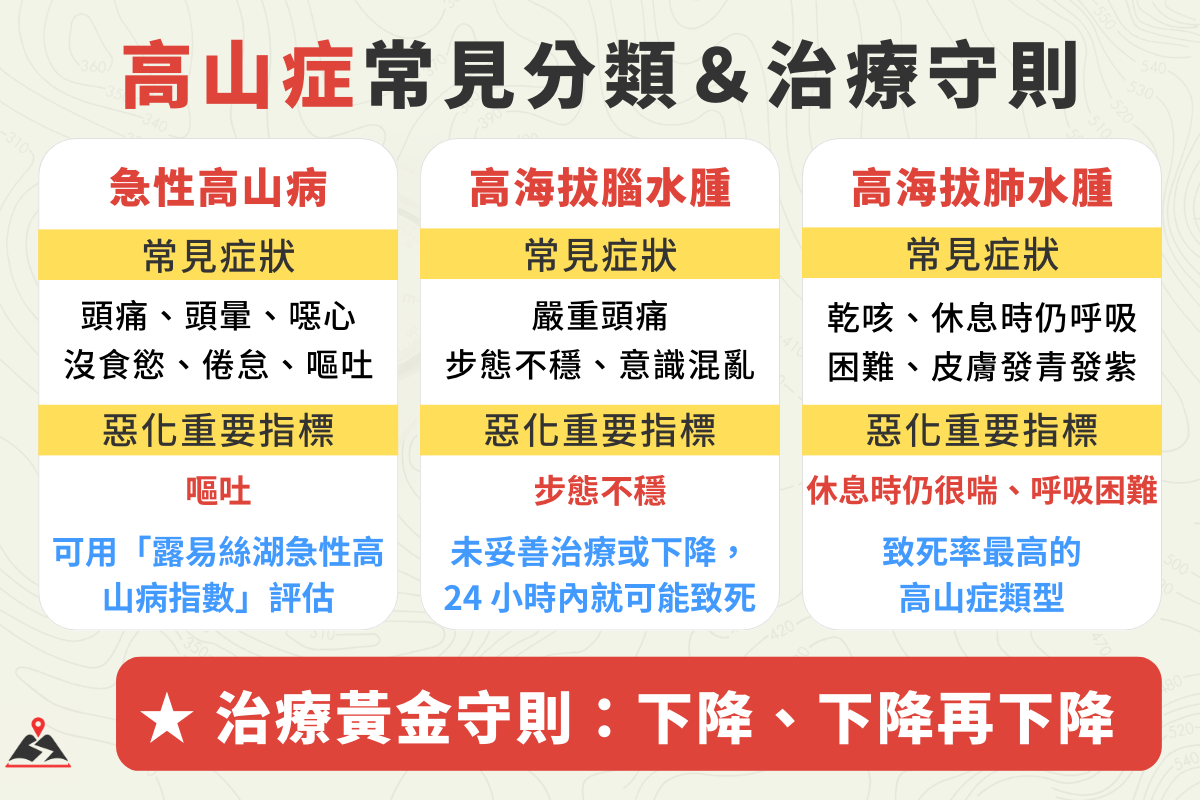

想要預防高山症,必須先了解不同的高山症分類、以及各自的潛在風險、致命程度。以下介紹三種常見的分類:

急性高山病(AMS):最常見

急性高山病(Acute mountain sickness, AMS)是最常見的類別,通常在到達高海拔地區的 1-12 小時候開始出現症狀;雖然症狀可能隨著身體適應環境而在 2-3 天後緩解,但若觀察到惡化的症狀,就應該儘快下降高度,以避免持續惡化。

症狀:

- 輕度症狀:頭痛、頭暈、厭食、失眠、噁心、周邊水腫、全身倦怠等。

- 中度症狀:嘔吐、使用一般止痛藥無法緩解的頭痛、尿量減少等。

- 重度症狀:意識改變、步態不穩、休息時呼吸困難、肺部可聽到囉音、以及發紺。

需注意的是,若出現嘔吐,通常是惡化的重要指標,建議儘快下降高度。

高海拔腦水腫(HACE):未妥善治療 24 小時內就可能致死

少數發生急性高山病的患者,會惡化為高海拔腦水腫(High-altitude cerebral edema, HACE),若持續惡化而沒有進行治療或下降高度,24 小時內就可能致死,需特別留意。

症狀:

- 嚴重頭痛:常會因走路、用力或平躺而加重

- 步態不穩、嗜睡、意識混亂、以至昏迷。

需注意的是,步態不穩是高海拔腦水腫的重要指標,出現該症狀後,若沒有給予妥善治療或降低高度,24小時內就可能致死。

高海拔肺水腫(HAPE):致死率最高

當人體缺氧時,會導致肺動脈壓升高,肺部血管通透性增加,血液中的水分外滲到肺部,而導致高海拔肺水腫(High-altitude pulmonary edema, HAPE)。這是三種高山症類別中致死率最高的,萬一發生,需要與時間賽跑,立即下降高度來緩解。

症狀:

- 早期症狀︰運動表現變差(通常是最早出現的症狀)、乾咳、疲倦、心跳加速、呼吸加速等。

- 晚期的症狀︰休息時仍呼吸困難、多痰的咳嗽、咳血、極端虛弱、發紺等。

需注意的是,喘氣和呼吸困難的症狀無法因休息而緩解,是高海拔肺水腫的重要指標,若出現這樣的狀況,就應該考慮是否出現高山肺水腫,並立即做出應變。

怎麼知道自己有沒有高山症?

從以上的介紹可知,高山症的許多外顯症狀都有可能是其他原因造成(如:頭痛、倦怠、失眠,也有可能是因為感冒或身體狀況不佳而造成),但若太晚注意到又可能非常致命,因此如何進行自我評估,可說是所有想挑戰高山百岳的山友應該要具備的知識。

你可能想問:「我沒有醫學背景,要怎麼判斷自己或隊友是否發生高山症?」雖然一般人無法做出醫學上的診斷,但至少針對「急性高山病」,可以使用以下的評估系統來做初步的判斷。

露易絲湖急性高山病指數

對於「急性高山病」(AMS)的評估,可以使用「2018 露易絲湖急性高山病指數」的四個評分項目,來進行評估。總分 3 分或超過 3 分就應被判斷為急性高山病,並有以下兩個原則:

- 進入高海拔地區(海拔高於 2,500 米)六個小時後才進行評估。

- 得分中必須要有一分來自頭痛。

四個項目如下,將分數加總後,若總分介於 3 至 5,則為輕微急性高山病;總分介於 6 至 9 分,為中度急性高山病;總分介於 10 至 12 分,為嚴重急性高山病。

頭痛(Headache)

- 0 分:完全沒有

- 1 分:輕微頭痛

- 2 分:中度頭痛

- 3 分:嚴重頭痛,無法緩解

腸胃道症狀(Gastrointestinal symptoms)

- 0 分:胃口良好

- 1 分:胃口不好或噁心

- 2 分:中度噁心或嘔吐

- 3 分:嚴重噁心與嘔吐,無法緩解

疲倦及/或虛弱(Fatigue and/or weakness)

- 0 分:沒有疲倦或虛弱

- 1 分:輕微疲倦或虛弱

- 2 分:中度疲倦或虛弱

- 3 分:嚴重疲倦或虛弱,無法緩解

頭暈或頭重腳輕(Dizziness/light-headedness)

- 0 分:沒有頭昏或頭重腳輕

- 1 分:輕微頭昏或頭重腳輕

- 2 分:中度頭昏或頭重腳輕

- 3 分:嚴重頭昏或頭重腳輕

資料來源:The 2018 Lake Louise Acute Mountain Sickness Score,並參考山雲白袍 @王士豪醫師整理之內容。

而在高海拔腦水腫與高海拔肺水腫的判斷上,各自有明顯的惡化症狀、且一旦惡化,很快就容易致命,因此若有以下症狀,就需要立即處理:

- 高海拔腦水腫:步態不穩或意識改變

- 高海拔肺水腫:

- 以下症狀至少 2 項:休息狀態下呼吸困難、咳嗽、虛弱無力或活動力降低、胸悶或胸漲

- 以下病徵至少 2 項:至少一側肺野有囉音或哮鳴音、中心型發紺、呼吸過速、心搏過速

何謂「步態不穩」:在平坦地面腳跟緊接著腳尖直線往前走約 5 公尺,如果無法直行、腳跟腳尖無法對齊、跌倒就表示步態不穩。

何謂「中心發紺」:全身性、除四肢以外的部分的皮膚及黏膜無血色,外觀暗沉甚至發青、發紫。

資料來源:衛生福利部疾病管制署

如何預防高山症?

高山症是否會發生、以及發生後的嚴重程度都因人而異,最主要受到個人體質影響;依照美國疾病控制及預防中心提供的自評方式,若過去曾有高山症病史、或一天內爬升至海拔較高處,就有較高發生高山症的風險。因此,想預防高山症的發生,建議遵循以下三個原則:

一、緩慢上升高度,若可以則「爬高睡低」

預防高山症最有效、也是最重要應遵守的原則就是「讓身體有足夠時間慢慢適應高海拔環境」,因此應緩慢爬升高度;若行程安排允許,最好先在海拔 2,000 至 3,000 米地區待上一兩天,在海拔超過 2,750 米後,每天睡眠高度不要爬升超過 500 米,或採「白天爬高、夜晚睡低」方式,睡在較低海拔的地區,可避免缺氧症狀在夜間惡化。

舉例來說,若想前往合歡山區爬山,前一晚可先在清境農場附近住宿,讓身體先在中海拔的地方適應,隔天再爬高,會是更穩妥的做法。

二、使用預防藥物

網路上雖不時就會有山友分享可以在哪個藥局買到藥物、或是一些民間流傳的偏方,但必須再次提醒:高山症預防藥物都是醫師處方用藥,請務必在行前諮詢旅遊醫學門診或具備高山醫學專業的醫療人員,不要為了圖方便而自行至藥局買藥、或是網路購買號稱有預防高山症的偏方。

依據臺灣衛福部的指引,以下是不同類型高山症的預防藥物:

- 預防急性高山病(AMS))、高海拔腦水腫(HACE):Acetazolamide(Diamox,丹木斯)是目前一線用藥,除了預防外,也有治療效果,並能加速人體適應高海拔環境、緩解在高海拔地區的失眠症狀;類固醇藥物 Dexamethasone 也有預防及治療效果。

- 預防高海拔肺水腫(HAPE):鈣離子阻斷劑 Nifedipine、乙型交感神經促進劑 β-agonist(Salmeterol)、Tadalafil(Cialis,犀利士))、Sildenafil(Viagra,威而鋼)。

【延伸閱讀】專業醫師告訴你,關於「威而鋼」你需要知道的正確觀念

三、在高海拔地區的預防措施

若已抵達高海拔地區,以下是幾個你可以進行的預防措施:

- 避免劇烈活動

- 保持身體溫暖,尤其是頭部太陽穴與後腦杓需特別注意保暖

- 避免吸菸、喝酒、服用安眠藥或鎮靜劑

高山症的發生無法完全避免,但若透過事前妥善的風險管理與預防措施,是可以將發生風險盡可能降低的。

【延伸閱讀】醫生觀點|高山症的預防與緊急處置

發生高山症怎麼辦?黃金守則與用藥注意

若發生高山症,最重要的黃金守則就是「下降高度」,尤其對於高海拔腦水腫與高海拔肺水腫而言,「下降、下降再下降」更是第一時間就要進行的處理方式。而根據高山醫學權威王士豪醫師,急性高山病的處置方式則是暫時停止上升高度,在原高度觀察,同時可服用適當的藥物,或是吸氧氣,如果狀況改善就可繼續爬高;若症狀沒有好轉,甚至變嚴重,就必須儘快下山。

臺灣的高山山屋,目前大多數有存放「攜帶型加壓艙」(Portable Altitude Chamber, PAC),在因地形或天候限制而無法讓患者馬上下降高度時,可以讓患者躺入艙內,藉由增加艙內的壓力,模擬海拔下降約 1,500 米的環境,緩解因高海拔環境造成的身體症狀。目前由台灣野外地區緊急救護協會提供操作實務課程,推薦可以去學習如何正確操作。

關於治療的藥物,因大多數人都不是專業醫師,若沒有在山下先向專業醫療人員諮詢,在山上切勿直接拿其他山友提供的藥物來吃、也不要提供其他山友你自己的藥,以免觸法。也因此,在上山前,先向醫師做諮詢並拿藥,就是很重要的準備事項了。

此外,若能持續給予氧氣,也能協助緩解高山症的症狀。

最後,在高山症的判斷與處置上,有四個黃金守則:

- 在高海拔的任何病症,都應該先假定是高山病,直到證明是別的疾病為止。

- 絕對不要帶著急性高山病的症狀上升高度。

- 如果症狀正在惡化,應立即下降高度。

- 絕對不要將有高山病症狀的人單獨留下。

關於高山症,你可能還想知道⋯

Q:以前沒得過高山症,之後也不會得嗎?

A:不是的,就算過去沒有發生過高山症,也不代表未來不會發生。若已知行程單日上升高度較多,建議還是先向醫師諮詢預防用藥較為妥當。

Q:哪些人比較容易發生高山症?

A:依照美國疾病控制及預防中心提供的自評方式,若過去曾有高山症病史、或一天內爬升至海拔較高處(通常是 2,750 米以上),就有較高發生高山症的風險。詳細可參考臺灣衛福部提供的指引。此外,若本身心肺功能不佳(例如:有心血管疾病、肺高壓、嚴重的慢性肺部阻塞性疾病,或者是嚴重貧血等)、以及對缺氧的環境特別敏感的人,並不適合前往高山進行登山活動。而若是有慢性疾病(如:高血壓、糖尿病),即使控制穩定,也建議在行前諮詢醫師並備妥藥物。

Q:怎麼知道自己或隊友有沒有發生高山症?

A:針對急性高山病(AMS),你可以依據文章中介紹的「2018 露易絲湖急性高山病指數」來做評估;針對高海拔腦水腫,「步態不穩或意識改變」是重要的觀察指標;針對高海拔肺水腫,若患者喘氣和呼吸困難的症狀無法因休息而緩解,則應優先視為高海拔肺水腫,並立即下降高度來處理。

Q:威爾剛可以預防高山症?

A:依照目前醫學研究,威而鋼可以預防高海拔肺水腫,但無法預防其他種類的高山症、也沒有治療的效果。

小結

對於高山症的正確認識,是所有想前往高海拔地區行山、旅遊的人應該要具備的知識;具備正確的判斷與處置能力,或許就能在「萬一」的情況下化險為夷。下次上山前,別忘了複習!也記得分享給你的隊員,讓更多人都能開心上山,平安回家。

資料來源:衛生福利部疾病管制署、玉山國家公園

覺得這篇文章有幫助嗎?歡迎分享給更多需要的人!